中学生の睡眠への疑問と答えPart2~気持ちよく新学期を迎えられそうですか?~

2025年8月20日

神川 康子

目次

イントロダクション

エムール睡眠・生活研究所の所長で富山大学名誉教授の神川と申します。

もうすぐ新学期!生活習慣を整えて、元気にスタートできればと良いですね。

夏休み前にある中学校の1年生160名を対象に「夏休みの睡眠・生活習慣の心得」について講演し、頂いた質問に対する回答を2回に分けて紹介しています。今回はPart2です。

新学期に向けて、ぜひご家族いっしょにご覧ください。

1.就寝前の行動について

Q1:ぼくは夜7時頃に一番眠くなりますが、9時、10時には全然眠れません。どうしたらよいですか。

A:夕方に眠くなるのは、日頃からの睡眠不足が考えられます。7時頃に眠くなってしまい、うたたねなどすると、睡眠圧(眠気)が減ってしまうことと、眠気のリズムがずれてしまうので、それ以降に眠れなくなってしまいます。夜の睡眠時間を8時間以上確保することと、午後3時から9時頃(睡眠禁止帯)は仮眠や居眠りなどをしない方が、夜の睡眠は深くなりやすいのです。ちなみに夕方に仮眠をとって夜中に勉強するのは睡眠にも成績にも良くありません。

Q2:ベッドに入ってから1時間ほど考え事をしてしまいます。どうしたらよいですか。

A:寝床でつい考え事をしてしまいがちですが、ベッドに入ったらできるだけ考え事をしないように、寝る前に机でメモ用紙に反省することや不安なことなどを書いてからベッドに入りましょう。それからは反省ではなく、リラックスしてゆっくり呼吸をしながら、楽しみなことや未来のことなどを空想するようにすると寝つきやすいです。ネガティブなことはベッドに入る前でやめて、ベッドに入ったらポジティブに行きましょう。

Q3:毎日10時くらいに寝ていますが、休日に寝る時間も10時に合わせた方が良いか、早く寝られそうなら早く寝た方が良いのでしょうか。

A:8時間以上寝ているなら、平日も休日も10時で良いでしょう。早く寝られそうな日でも30分くらい早めるのは問題ないでしょう。特に運動などで疲れているようなときは、早寝してください。

Q4:寝ながらイヤホンでノイズキャンセルを付けながら眠るのは良くないですか。

A:周囲の騒音をキャンセルするためには良いと思いますが、音楽をクリアに聴き続けて寝ることは、鼓膜が振動し続けるのでお勧めしません。騒音に囲まれている環境の場合は効果的でしょう。

2.睡眠のメカニズムについて

Q5:自分はあまり夢を見ないのですが、何が原因と考えられますか。

A:若い人では、夢を見ないことはほぼ無いと思います。夜中に夢を見たり、朝方夢を見た後に目が覚めると内容を覚えていることが多いのですが、夢のあとすぐにまた深い眠りになったり、朝に目覚まし時計などですぐに起きてしまうと、ほとんど忘れてしまうことが多いのです。夢から目が覚めた時にどんな夢だったか思い出すように心がけていると、だんだん覚えていられるようになります。

Q6:ぼくは身長を伸ばしたいのですが、両親が小さいので危機感を感じています。良い睡眠をとるためにできることを教えてください。

A:身長を伸ばすためには、しっかり睡眠をとることが大切ですが、バランスの良い食事と、適度に外で運動することも重要です。ちなみに、我が家の息子は中学生の時によく眠って、牛乳もたくさん飲み、バスケかバレーか忘れましたが運動部にも入り、入学時は142cmで心配でしたが、中学卒業時には170cmを超えました。母親の私は小さいです(笑)。

Q7:最も記憶が定着するのは何時でしょうか。

A:記憶は時刻に依存しているわけではなく、しっかりと睡眠時間と睡眠の質を確保すると定着しやすいので、中学生の場合8時間以上の睡眠が必要ですから、遅くても10時台には就寝するとその後睡眠の質が良ければ、3時間くらいは深い眠りになると思うので、その時間帯が大切です。また睡眠後半の夢をみるレム睡眠も記憶や運動能力などの定着に影響するので、8時間以上の睡眠時間全部が勉強やスポーツ技術、記憶力の向上には大切と言えます。

Q8:毎日睡眠時間が少しなら、少なくても同じ時間だったら良いですか。

A:もしも毎日7時間睡眠だとしたら、必要な睡眠時間が1週間で7時間(1日分以上)不足することになります。これを睡眠の借金(睡眠負債)が溜まっていくと言います。睡眠は脳の栄養なので、栄養不足はやはり良くないのです。中学生の年代は、できるだけ8時間以上眠る日を増やしていきましょう。

Q9:先生は怖い夢でも夢を見ることは良いとおっしゃっていましたが、怖い夢は見たくないので、なるべく怖い夢をみなくなる方法はありますか。

A:怖い夢を見ないためには、夜更かしや睡眠不足にならないようにすることや、就寝前に怖いTV番組やミステリー小説を読まないようにして、就寝前は楽しみなことを考えるようにすると良いでしょう。怖い夢は、現実に起こらないようにという警告だと思って、日常生活に気を付けることの参考にもなります。ストレスも怖い夢の原因になるので、自分なりのストレス解消方法も見つけましょう。

3.朝が起きられない

Q10:どうしても起きなくてはいけない時に目覚ましを1分ごとに鳴るようにしていますがそれは大丈夫ですか。

A:1分ごとの目覚ましで、1回か2回目で起きられれば問題ないのですが、何回鳴っても起きられないとしたら、睡眠不足か、眠りの質が良くないのでしょう。1~2回目の目覚ましで起きられるくらいまで、早寝を心がけるなどの改善をした方が良いです。

Q11:最近すぐに泣いたりします。夜は眠くならず、朝が起きにくく体を起こすのがつらいことが多いです。夜は眠くなくてもベッドに入って無理やり寝ようとした方が良いのでしょうか。

A:睡眠不足による情緒不安定や、体内時計の乱れが考えられます。就寝前のスマホなどはやめて、少しずつ(1週間に15分くらい)就寝時刻を早め、8時間以上は寝るようにしてください。すぐには改善しにくいでしょうけど、1か月位かけてチャレンジしてみてください。毎朝決まった時刻にカーテンを開けて明るさを感じるように習慣付けると、脳の体内時計の中枢が毎日リセットされて、そこから15時間位すると眠りを誘発し免疫力を高めるメラトニンが分泌されるようになります。そうして、夜自然に眠くなるリズムができると良いのですが、まったく眠くないのにベッドで無理に寝ようとすると、ベッドの中が苦痛になるので、寝る前は座って本を読む、音楽を聴くなどしてリラックスし、少しでも眠気を感じたらベッドに入ってください。まずは睡眠・覚醒リズムを少しずつ整えることが大事なようです。

4.日中の生活行動について

Q12:なぜ眠たくなると頭が上下に動くのですか。

A:眠くなると首を支える筋肉が弛緩(ゆるくなる)するので、頭の重みで首が下がり、ハッとして戻そうとすることの繰り返しで、こっくりこっくり(舟をこぐといいますね)となります。

Q13:質の良い勉強をするために睡眠やこれらに関する脳の働きでできることがあれば教えてほしい。

A:これまでの多くの研究から、早寝をして睡眠時間を確保し、寝起きを改善し、日中は睡魔に襲われないような健全な状態の頭で勉強をすると集中力も持続し、勉強効率も上がって、ほとんどの生徒さんの成績は向上します。

5.家族の心配

Q14:姉が寝る前に筋トレをしていて、朝、起きられないのですが、筋トレは良くないのですか。

A:お姉さんやご家族の心配ができるのは素敵なことですね。就寝前は筋トレなどの激しい運動をすると交感神経(興奮系)が活性化するので、眠りにはあまりよくないです。寝る前はゆっくり呼吸ができるストレッチやヨガの方が副交感神経(ゆったりする抑制系)が働くので良いでしょう。筋トレやウオーキング、ランニングなどの運動は夕方か就寝数時間前までにした方が、睡眠には良いことが分かっています。

6.講演後のご感想

最後に、講演にご参加いただきました方からの感想を一部ご紹介します。

「講演を聞いて、睡眠と脳には深いつながりがあり、体調やメンタルにも影響しているということが心に残りました。中学生になって数か月が経ちますが、テストや部活でも多くの課題があり、終わらせるまで眠れない!という想いでいっぱいでした。しかし先生のお話を聴いて、遅く寝ることは、結局未来の自分を困らせてしまうことに繋がっていることに気づきました。ましてや今は成長期で、一番睡眠が大切なのだとも思いました。成長期で不安もある今、睡眠の大切さに気付かせてくださって本当にありがとうございました。」

どうぞ、これからも皆さんやご家族、職場の方々が、質の高い睡眠をとって頂き、笑顔があふれ、健やかに過ごして下さることを願っています。

今日から実践できる睡眠改善方法

睡眠教育を実施してみようという教育者の方、保護者の皆様、企業内の人事や健康管理を担当されている方、ぜひ下記のURLから「睡眠を改善する生活習慣15項目」に答えてみて参考にしてください。

昨年までの睡眠研究で、この15項目から3つを選んで2週間チャレンジして下さると、61%の方で睡眠が改善したという結果になりました。残りの39%に入りそうな方はもうあと2項目を加えてみて下さい。

.

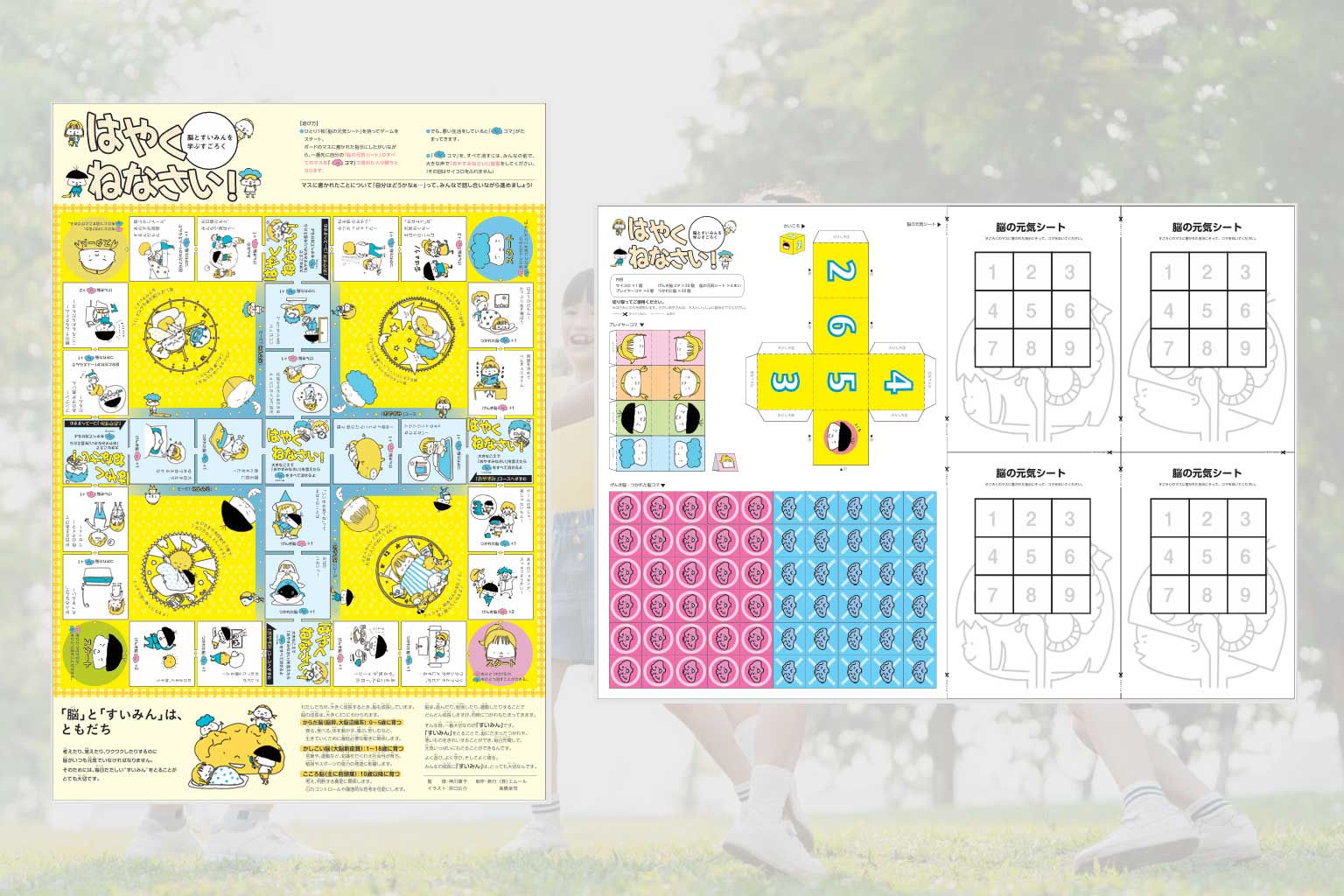

脳とすいみんはともだち

先月、ようやく「脳とすいみんはともだち」というボードゲームが完成しました。スマホゲームとは異なり、サイコロの目に沿って進むアナログでシンプルなボードゲームは、仲間とコミュニケーションをとりながら脳をリフレッシュし、元気にしてくれます。学校やご家庭で使ってみたいという方はお気軽にエムールまでお問い合わせください。

すいみん・かるた

家族や職場で睡眠を改善したい方のために「すいみん・かるた」(dreams come true=良い眠りは人生の夢を実現する)を作成しました。お子様との学びの場でぜひご活用ください。大人にとっても学びのある内容になっています。

睡眠環境と習慣を学びたい方におすすめ

【PR】睡眠環境と睡眠習慣を体系的に学びたい方、知識はあってもなかなか実践できないという方には、エムール睡眠・生活研究所(所長:神川康子)と通信教育のユーキャンが共同開発した『睡眠セルフマネジメント講座』がおすすめです。テキストで睡眠のしくみや、睡眠の質を高める実践法などの知識を身につけながら、副教材やアプリで睡眠のくせを見える化!2つの学習を進めていくことで資格取得と快眠習慣の定着、両方を目指せます。

.

いずれもリンクフリーです。ぜひ睡眠教育の実践にお役立ていただければと存じます。

エムール体験ショールームについて

マットレスやベッド、高座椅子・リクライニングチェア等の製品を体験できるインテリアショールームです。予約制で最大1時間、専門スタッフがお客様の心地よい体験をサポートしてくれます。

立川店にはトップアスリートが練習帰りに立ち寄られ、2024年にオープンした南青山店にはタレントの方もお越しになるそうです。最近では、私のいる富山県と東京都を繋ぐ北陸新幹線とコラボした椅子が体験できると、若い世代の方も訪れるきっかけになったようです。休息姿勢は年を追うごとに痛みや健康課題が大きくなっていきますので、若い世代が姿勢に注目することはとても良いことだと思います。「売らないショールーム」ということで寝る、座るの姿勢と体験を重視した運営をしていますので、皆さんも一度訪れてみてはいかがでしょうか。

.